Jazzに裏切られ、Jazzに救われた話

結論から言うと、僕は7年かかって、ようやくジャズを許せたのだ。

自分が勝手に愛し、そして勝手に恨み憎んだ音楽を。

皆さんはじめまして。ミュージシャンの桃井裕範と申します。

noteを始めようと2年半も前に作っていたアカウントを放置したのち、今回重い腰を上げてようやく1つ目の記事を書き始めました。

「誰だよ?」という方が殆どだと思うので、本編の前に簡単な自己紹介をしておきます。

桃井 裕範 | Hironori Momoi

ドラマー、シンガー、作編曲家。東京都出身。ニューヨークのThe City College of New York・ジャズパフォーマンス科を首席卒業した後、Queens College大学院・ジャズパフォーマンス科を卒業。中森明菜、稲垣潤一、NHK交響楽団、山中千尋、Brenna Whitakerらと共演。「あさイチ」「題名のない音楽会」などの番組に出演するとともに、アメリカ、ロシア、ベルギー、フィンランド、シンガポール、中国、イスラエルなど海外でも多くの公演に参加。また、アレンジャーとして舞台「Tap The Best Show」などの音楽監督も担当。現在は東京を拠点に、国内外問わず様々なアーティストと共演を続ける。

6年間滞在したNYから2013年に日本に拠点を移し、それ以降は東京を中心に国内外問わず活動しています。さらに詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。

ミュージシャンとしてはジャズドラマーとして認識されることが多いのですが、ロックのアーティストのサポートでもガンガン叩きますし、なんならロックバンドでギターボーカルとして歌ってもいます。

さて、自己紹介はここまでにして、そんな自分がジャズに振り回され、手のひらでコロコロと転がされた人生の話をしたいと思います。

僕は二度ジャズを恨んだ

先月末、10/24と25の二日間にわたり青山のブルーノート東京で公演があった。コロナ禍では自粛以来、本当に久しぶりの大きい会場でのライブだった。

感染症対策として客席を減らしていたため、現地でのチケットはソールドアウト、そして同時にオンラインで行われた生配信は300人ほどのリスナーがチケットを買って参加してくれていたという。

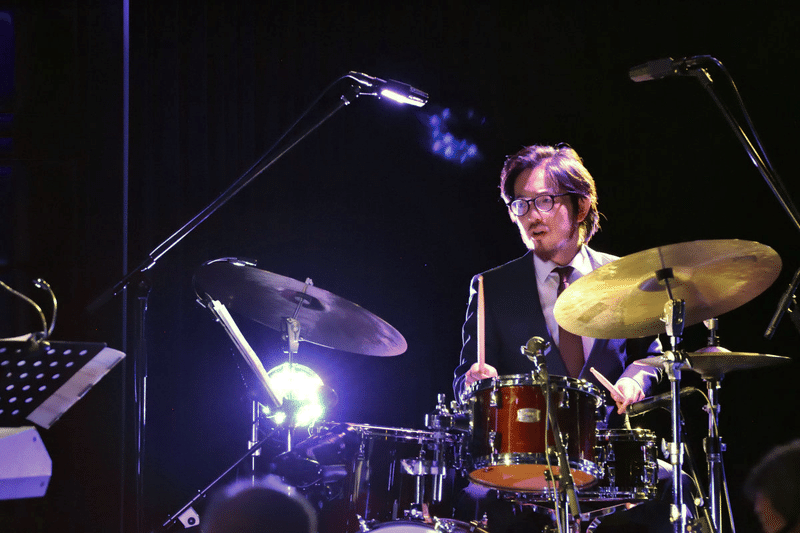

ブルーノート東京のオンライン配信ライブより

そして、そのライブが自分にとって大きな意味を持つということを知ったのは、公演を終えて少し経った後だった。

思えば、自分がジャズという音楽を憎んだのはこれまでで二回ある。

一度目は、大学のジャズ研で初めてジャズの洗礼を受けたとき。

「プロドラマーになろうとしているなら、ジャズも嗜んでおかないとダメだろう」くらいの気持ちでジャズ研の門を叩いた結果、見事に返り討ちに遭い、1年間サークルから逃亡する羽目になった。

ジャズという音楽は、ドラムの教養のためにとりあえずかじっておこうなどという生半可な気持ちでは到底太刀打ちできる音楽ではなかったのだ。

その時は自分の不甲斐なさからジャズを逆恨みしたわけだったが。

その後、紆余曲折を経て晴れて(?)ジャズの虜となった僕は、ジャズを真剣に学びたいという想いからニューヨークに移り、6年間滞在することとなる。

そして二度目にジャズを憎み恨んだきっかけこそが、ニューヨークから日本に拠点を移すことになった経緯でもあった。

アーティストビザとは

当時の僕はOPT(Optional Practical Trainingの略。アメリカの学校を卒業後に与えられる、その専門分野で1年間働くことが許可される資格のようなもの)を終えてアーティストビザへ切り替えるための申請をしていた。

正確には、ビザとは出入国に必要な査証のことで、アメリカ国内で合法的に滞在・活動する許可証はそれとは別に存在する。

学生ビザで出入国はできるが国内の滞在にはI-20が必要なように、アーティストビザにも別で滞在許可証が要るのだ。

なので、滞在許可が下りた後、自由な出入国を希望せず国内のみで活動する場合は申請作業は終わりでそのまま活動を開始できる。

しかし更に(日本への帰省などで)出入国したい場合は、滞在許可が下りた後に日本など国外のアメリカ大使館でビザの申請をする必要があった。

そして何の問題もなくアメリカでの滞在許可証を得た僕は、ビザの面接と、どうせ帰るならと自らのファーストアルバム「Liquid Knots」のリリースライブのタイミングを合わせ、意気揚々と日本に帰国した。

この日本滞在の後、ビザを携えて再度アメリカに戻ることを疑わなかった僕は、当時借りていたアパートも勿論そのままにして最小限の荷物のみで帰国したのだが、結果的にそれがニューヨークでの生活の最後となってしまった。

ボノと面接と私

東京のアメリカ大使館での面接日は、柄にもなく験を担いで自分の誕生日を選んだ。

既にアーティストビザを取得していた友人ミュージシャンたちからのアドバイスを元に面接のイメージトレーニングをしてきた自分にとって、多少の不安はあったがこの日は「ぬかりないもの」に他ならなかった。

アメリカ大使館なので面接官も当然アメリカ人である。いよいよ自分の番号が呼ばれ、緊張を悟られまいと普段より大きめに「Hello!」と挨拶した。

自分のアーティストとしてのポートフォリオを渡すと、それをパラパラとめくりながら彼が口を開いた。

「そもそもアーティストっていうのは、U2のボノくらいのことを言うんだよねえ…」

僕は耳を疑った。アーティストビザがU2クラスでないと下りないなら、僕と同じようなキャリアの友人ミュージシャンたちはなぜビザを持っているんだ?と。

僕の混乱をよそに、面接官は続けた。

「じゃ、面接はこれで終わり!提出資料を元にこれから審査して、結果を連絡するから」

ん?もう終わり?早くない?そもそも質問ゼロ?

友人たちから事前に聞いていたのは、活動内容や収入のことなど色々突っ込んで質問されるから、自信を持って答えられるようにしておきなよということだったのに。

その日渡された結果は「保留」。最高の誕生日を迎えるはずが、ショックのあまり帰宅してその日誰とも会話せず一人ベッドにうずくまる最悪な誕生日となってしまった。

それでも翌日から、僅かな望みを信じて結果を待った。

結果発表と死刑宣告

正式な結果が届いたのは2ヶ月後。散々待たされた挙げ句、封筒を開いた僕の目に飛び込んできたのは一枚の無機質な手紙に記されていた「NO」という通知だった。

当時の投稿。かなりの狼狽ぶりが伺える

ビザが下りなかったということは、身辺整理のために数日でも入国することさえできないことを意味する。

借りたままのニューヨークのアパートは?部屋に残してある愛用の楽器たちは?

帰国後に予定していたライブや、教えていた音楽学校の仕事は?さよならも言えなかった友人たちは?

そしてどうして、自分だけがこんなことに?

そんな思いが頭を駆け巡った。

実はこの面接のために帰国する直前、当時長く付き合っていた彼女に別れを告げられ生きる気力を失いそうになっていたということがあった。

しかし気持ちを新たに「ニューヨークで音楽に人生の全てを捧げて打ち込もう、そうすればこの別れにも意味があったと思えるはず」と決意することで立ち直るきっかけにしようとしていた。

そんな矢先、心の拠り所にしようとしていたニューヨークにも戻れなくなって、完全に心が折れてしまった。

完全に鬱となり数ヶ月誰とも会う気も起きず、引きこもっていた僕を見かねた日本の友人ミュージシャンたちが少しずつ連絡をくれ、また翌年、元々予定されていた三週間のヨーロッパ公演に参加したこともあって、徐々に僕は気力を取り戻していった。

立ち直るきっかけをくれたミュージシャンたちには感謝してもしきれない

ジャズに裏切られて

そんな中、僕は自分の中でジャズに対する違和感を感じ始めていた。

この頃、僕はもっとロックやポップスも並行してやっていきたいという思いが強く芽生えていて、元々そういった音楽からドラムを始めたこともあり「原点回帰だ!」などと吹聴していた。

実際、自分の歌うロックバンドをスタートさせたのもこの時と重なる。単に音楽的嗜好が自然と変化していっただけのように見えていたかもしれない。

もちろん変わらずジャズは演奏していたし、ロックをやりたいからとジャズの仕事を断ったことなど一度もなかった。

ニューヨークでは100%ジャズに注いでいた情熱の配分が変わっただけなのだ。

ジャズを演奏している時、以前のように魂が震えるような感覚を感じられなくなっていても、そう自分に言い聞かせながら演奏の日々を続けていた。

しかし、本当は違った。

僕は、あれだけ人生を捧げたジャズに裏切られたと、心のどこかで憎んでいたのだ。

あれほど愛したジャズを聴くことで、演奏することで、どうしてもニューヨークのことを思い出してしまう。

正確には、ニューヨークにいた自分のことを。そしてその生活の中心は常にジャズだった。

そもそも僕はニューヨークに戻れなくなって以来、現地の友人ミュージシャンたちの活動を見聞きすることが耐えられなくなってしまっていた。

友人たちの活躍を素直に喜ぶことができなくなり、それよりも「どうして僕だけが?」との思いが拭えなくなってしまうのだった。

自分がその時まで捧げた全てを置いて来たニューヨークに戻れなくなったという事実は、僕にとってジャズそのものに拒絶されたということに他ならないと感じていた。

それを認めるということは、自分の6年間を否定することと同義であった。

だからその(捻くれた)愛に蓋をすることで、この7年間ミュージシャンとしてのアイデンティティを何とかギリギリのところで保とうとしていたのだった。

突然やってきた厄災

そんな中、新たな感染症が世界を襲った。その感染者は増え続け、たくさんの人々が亡くなったが、経済的には音楽業界も真っ先にダメージを受けてしまった。

ステイホームが叫ばれる中、エンターテイメントなどもってのほかで、ライブハウスが感染源と名指しされるような状況が続き、ミュージシャンたちは活動休止を余儀なくされた。

誰かと一緒に演奏すること、そしてオーディエンスの前でライブができるということが当たり前ではないと皆が気付かされることになった。

自粛期間はこれでもかという程、音楽のこと、自分たちミュージシャンが今できることや音楽業界の未来のことなどを考えた。

誰にも先が見えない状況で、もう人前でライブをすることはできなくなってしまうのではないか?とさえ思ったこともあった。

僕も音に飢えたミュージシャンの一人であったが、演奏がしたいという想いは全員に共通していたと思う。

そして幸いにも、音楽に関わる皆さんの感染症対策への努力のもと少しずつ各地でライブは再開されていった。

そうした中、ブルーノートでの二日間の公演を僕らも無事に終えることができた。

ブルーノートの夜に

話は冒頭に戻る。

ブルーノートでの公演を終えた後、僕は明らかに以前と違う充実感があることに気付いた。

長い自粛期間を経て、ミュージシャンにとって多くのオーディエンスがいてくれるステージで演奏できるということがどれだけ大切なことかを改めて感じた夜だった。

そして何より、それに気づかせてくれたのは、他ならぬ自分が恨んでいたはずのジャズだった。僕はその夜、ジャズを演奏することを心から楽しんでいたのだ。

久しく感じられなかった、懐かしくそして力強い感覚。それこそが、僕が長い間ジャズに求めていた「魂が揺さぶられるような情熱」だった。

ニューヨークに帰れなくなった時から迷い込んでしまった、長い長いトンネルを抜けたような気がした。

あの日から、7年経っていた。

僕はこれからも、ロックやポップスそしてその他多くの音楽と同じように、ジャズを演奏していくだろう。ジャズはその中の一つであり、それ以上でもそれ以下でもない。

ただ一つ確信したことがある。

僕は7年かかって、ようやくジャズを許せたのだ。

自分が勝手に愛し、そして勝手に恨み憎んだ音楽を。

ジャズからしたら、いい迷惑だろうけど。

応援ありがとうございます。頂いたサポートはアーティスト活動に還元し、より良い作品が届けられるよう突き進んでいきます!