合言葉はバッハ

「今度ブルーノート東京でライブをすることになりまして、チェンバロでバッハを弾くのですが、良ければ乱入してもらえませんか?」

何気なく見たスマホに来ていたメッセージに、僕は目を疑った。

ブルーノート、チェンバロ、バッハ、そしてドラム。

かたやクラシック、かたやジャズ??

それらのキーワードが頭の中で繋がるまでいささか時間を要したが、落ち着いてそのメッセージの送り主を確認すると、なんと鈴木優人さんだった。

鈴木 優人(すずき まさと) 1981年オランダ生まれ。東京藝術大学及び同大学院修了。オランダ・ハーグ王立音楽院修了。第18回齋藤秀雄メモリアル基金賞、第18回ホテルオークラ音楽賞、令和2年度(第71回)芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。2018年9月よりバッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)首席指揮者、2020年4月から読売日本交響楽団指揮者/クリエイティヴ・パートナーに就任。音楽監督を務めるアンサンブル・ジェネシスでは、オリジナル楽器でバロックから現代音楽まで意欲的なプログラムを展開する。(ジャパン・アーツHPより抜粋)

鈴木優人さんと言えば、現代のクラシック音楽のリスナーであれば誰もが知っているであろう、マエストロである。

光栄なことに僕は以前、優人さんと共演する機会を頂いたことがある。

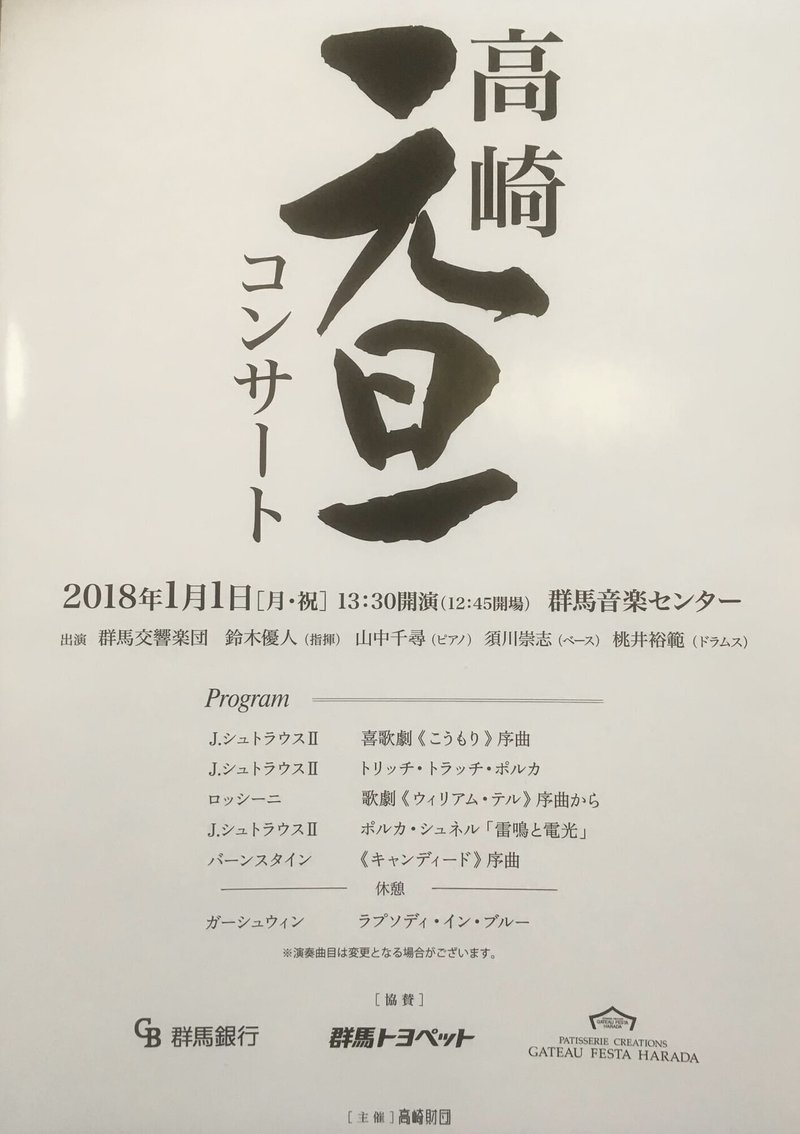

2018年の元旦、群馬交響楽団の皆さんと山中千尋さんのピアノトリオでガーシュウィンの「Rhapsody in Blue」を演奏するという企画のコンサートがあり、その時の指揮者であったのが他でもない優人さんだったのだ。

オーケストラと客席の間にトリオが陣取るというセッティングだったので、僕は特等席からオーケストラの音を全身で浴びることができた。

滅多に機会のないミュージシャン冥利に尽きる経験で、とても充実したコンサートだったと記憶している。

同時に、オーケストラを纏め上げる優人さんの指揮者としての素晴らしさに、一介のジャズドラマーでしかない僕はただただ感嘆するのみであった。

それから僕からは勿論、優人さんからも「いつかまた共演できる機会があったらいいですね」と言って頂いていたのだが、お互い普段の活動のフィールドが違うこともあり数年が過ぎてしまっていた。

そこへ冒頭のメッセージである。

チェンバロ奏者でもある優人さんが、「Blue Note Tokyo meets Classic」というシリーズのコンサートでバッハを弾くというのだ。

光栄なことに、そのプログラムでゲスト出演のオファーを頂いた。切望していた再共演の機会を逃すことなどできるわけがない。

僕はすぐに「僕で良ければ是非お願いします!」と返信した。

さて、快諾させて頂いたのはいいが、前代未聞のチェンバロとドラムのデュオである。正直どうなるか全く想像がつかなかった。

曲目は「イタリア協奏曲」はいかがでしょうとご提案を頂いた。

何せこの曲は3楽章からなっており、有名な第1楽章はまだしも第2・第3楽章ともなると、クラシック音楽に明るくない僕は恥ずかしいことに今まで聴いたこともなかったのだ。

曲を聴きながらイメージしてみたがやはり暖簾に腕押しというか、どう演奏するべきか想像がつかない。

そうなるといくら曲を予習した所でどうしようもないので、早々に足掻くのを諦めた僕はそのまま本番の日を迎えた。

当日会場入りしてみると、僕の他にもゲストで出演されるアーティストの方々がいらしていた。

NHK交響楽団首席ホルン奏者の福川伸陽さんを始め、バイオリニストの廣津留すみれさん、そしてバリトン歌手の大西宇宙さんと、今日におけるクラシック界の錚々たるメンバーである。

その中で1人佇むジャズドラマー。今日のお客さんも皆クラシックを聴きに来るのだと考えると、自分は場違いではないかと思えてくる。

ジャズミュージシャンにとって聖地であり、ホームでもあるはずのブルーノートがこんなにもアウェーに感じられるとは。

もっともこれは、僕の杞憂に終わるわけだったが。

サウンドチェックを兼ねたリハーサルで、とりあえず一緒に音を出してみましょうということで僕はブラシを手に取った。

チェンバロにはペダルもなく音の強弱もピアノに比べて圧倒的に付けにくいので、ドラムも繊細な音だけを出さないといけないと勝手に思い込んでいたからだ。

しかし、どうにもしっくり来ない。そこにわざわざドラムがいる意味が感じられないというか、恐る恐る音を出しているのが明らかだった。

一旦演奏を止めて、客席で聴いてもらっていた廣津留さんに意見を伺うと、こう返ってきた。

「もっとガツンと叩いても大丈夫だと思います!むしろそうして欲しい!」

バッハの曲をなるべく邪魔しないように、との余計な配慮から借りてきた猫のような演奏をしてしまっていたが、それを見事に見透かされたようなコメントだった。

廣津留さんのこの言葉に背中を押された僕は、覚悟を決めてスティックに持ち替えた。

そもそもクラシックのコンサート、しかもチェンバロに敢えてジャズドラマーを呼んでくれた優人さんの意図を考えてみても、普段のコンサートホールでは聴けない、ブルーノートでしか出来ないライブを一緒に作りたいとの思いがあるに違いない。

そう思えてからは、僕は水を得た魚のように吹っ切れた演奏に切り替えることができた。

もう1つ、僕は本番前に重要な決断をした。

ジャズと違い曲の初めから終わりまでが決まっているクラシックでは、曲の展開を隅から隅まで知らないと演奏できないのではという不安から、僕はとても長い今回の曲の譜面を見ながら演奏しようとしていた。

しかしそれだと曲の構成は把握できるかもしれないが、目から入れなければならない情報に逐一気を取られるということが起こりうる。

それだと肝心の音に100%の集中することができなくなってしまう。

考えた末、チェンバロの繊細なダイナミクスの変化を聴き逃さないようにと、僕は本番は譜面を使うのをやめることにした。結果的にはこの判断が非常に重要だった。

そして迎えた本番。

自分の出番まで優人さんのチェンバロの演奏を完全にオーディエンスの1人として聴き入っていたのだが、「むしろこのままドラムがなくてもいいんじゃないか?」とさえ思ってしまうほど素晴らしいソロパフォーマンスを楽しませてもらった。

そしてすっかり自分の緊張も解けた頃、いよいよドラムセットに座る時間がやってきたのだった。

結果から言えば、演奏は成功を収めた。

昨日は友人であり素晴らし過ぎる指揮者・チェンバロ奏者でもある鈴木優人さんの公演にゲストとして参加しました!

— 桃井裕範 Hironori Momoi (@hironorimomoi) June 19, 2021

ブルーノート東京史上初のチェンバロ公演という日にバッハのイタリア協奏曲をドラムとデュオで全楽章演奏させて頂くという、チャレンジングかつ大変光栄な機会で感無量でした。 pic.twitter.com/h8AV5Tt9gj

チェンバロ×ドラムというインパクトは中々強かったようで、僕が当初心配していた「クラシックのお客さんが聴いてきたバッハの曲に泥を塗るのではないか」という不安をよそに、大変好意的な感想を多々頂いた。

鈴木優人ライブ@ブルーノート東京、最高でした!ブルーノートに初めてチェンバロを持ち込み、バッハとバロックのプロに始まり、後半はドラムつきのイタリア協奏曲!なんというグルーヴ感。一流ゲストもどんどん飛び入り、豪華な一夜でした! pic.twitter.com/eucJaVG3Yw

— 加藤浩子 (@katohiroko) June 18, 2021

[鈴木優人チェンバロライブ]

— TS (@tamaki0218) June 22, 2021

の中でも最高に弾けたのがこのお写真の

《イタリアンコンチェルト》

「バッハさん、ごめんなさい🙇♂️」

優人は謝ってましたが、もしバッハがブルーノートに来たなら、絶対ドラム入れたと思う‼️

本当DVDにしてほしい❣️ https://t.co/Al1t7plxgG

自分の一番のヒットは、バッハのイタリア協奏曲をドラムとチェンバロで演奏されてたこと!なにこれ!バッハなのに踊れるじゃん、特に3楽章、テンポ飛ばしてるのが心地よい焦燥感でめっちゃ踊れる!#フジロック のfield of heaven日没とかで聴きたいかんじ。お願いですからSmashさん願いを叶えて…

— ひだか (@ykhidaka) June 20, 2021

鈴木優人さんの超絶技巧。チェンバロの生演奏も、対位法的に作曲されたチェンバロ演奏も初めて聴いたけど、オルガンと違って弦楽器らしく音色がパッキリしてて右手と左手の二つの旋律が絡み合うのがよくわかる

— 六角 (@buendia100tati) June 18, 2021

ドラムとのセッションは、自分が小説に描いたバッハとジャズのセッションそのもので震えた

行ってきました〜BlueNoteTokyo 鈴木優人さんチェンバロLive🎶 PAを通して聴くチェンバロも照明や映像処理つきのステージも新鮮だった。イタリアンコンチェルトを全楽章ドラムと一緒にという試みは最高。あとはお馴染み通りすがりの音楽家の皆さんが豪華だったこと📯🎻👨🎤ご両親もお見えでした💐 pic.twitter.com/X7apQ6txGg

— gabriel (@rosa_celesta) June 18, 2021

クラシックのリスナーの皆さんが持つ懐の深さを見くびっていたのは僕自身だったと気付かされたのだった。

ジャズの聖地ブルーノートでしか実現できない、まさにVSOPな夜を経験させて頂いた優人さんには感謝しかない。

さて、今回の演奏をドラマーとして振り返ってみると、色々と気付くことが多かったステージだった。

そもそも、クラシック音楽と(ロック・ジャズなど所謂ポピュラー音楽で使われる)ドラムセットは一般的にすこぶる相性が悪いというのが僕の印象である。

通常バンドにおいてのドラムの役割は、端的に言って「一定のリズムを繰り返すことでテンポをキープする=バンドをグルーヴさせる」ことだからというのが大きな理由だ。

もちろん、ドラムセットを使いながらもテンポキープをせずに演奏する場面というのもあるだろう。

曲に一定のテンポやグルーヴがない時や、他の楽器にその役割を任せドラムはシンバルなどで曲に色付けをするような場合だ。

しかし割合としては圧倒的に前者の方が多い。

対してクラシック音楽は、曲中で一瞬立ち止まるかのように遅くなったかと思うとまた元のテンポに戻ったり、テンポ自体が何度も変わったり、最初から最後までBPMにきっちり合わせて演奏することがそもそもの意味を成さないことが殆どだ。

テンポはあるが、グルーヴの概念が違う、とでも言うべきだろうか。

ドラマーによる正確なグルーヴがクラシックでは逆に曲の邪魔になってしまったり、曲の醍醐味を打ち消してしまう、ということだ。

クラシックの曲に凡庸なロックのビートを乗せたアレンジがチープに聞こえてしまうのは、そうした理由からだろう。

では今回の場合、チェンバロに演奏を主導してもらいドラムからは一切のグルーヴを出さず、それに追随すれば良いのか?

答えは明らかにノーだ。

ドラムの演奏全てをチェンバロの音を聴いてからするようではその出音は常に後手後手になってしまい、無意味になってしまう。

正直なところ、僕は当日のサウンドチェックまではこのアプローチを取るつもりでいた。

しかし2人で音を出した後、それでは上手くいかないと気付かされた。

今回の自分の大きなチャレンジは、それらの中間をいく演奏をしなければこのデュオによるパフォーマンスは成功しないだろうといったものだと悟った。

その上、わざわざジャズドラマーとして僕を呼んで頂いた優人さんとのセッションであれば、そこに何かジャズも感じさせるものでなくてはならない。

なかなかハードルが高いぞ。さあどうする。

これらの解決策として僕が決断したのは、先述の「譜面を使わない」ということだった。より具体的に言うと、こうである。

「曲を予め知ろうとすることを放棄する代わりに、チェンバロが導く曲の展開をひとつたりとも逃さず、その瞬間瞬間に最善の反応を瞬時にするように努める。」

「Split Second」という言葉がある。

音楽のコンテクストに当てはめると、「一瞬の決断」とでも言うべきだろうか。

僕のNYでの師匠とのエピソードは以前書いたが、これも彼から教わった言葉だ。

彼はこう言っていた。

「ジャズの演奏中においては、自分がここでこのプレイをしたらどうなってしまうのだろうと迷っている時間などなく、失敗を恐れずその時の閃きに賭けて決断をしなければならない瞬間がある。

それがSplit Second。その一瞬を逃してはならない。ジャズを演奏するということは、常に自分自身にチャレンジするということなんだ。」

僕はこの言葉を肝に銘じて、今回のデュオでの演奏に臨むことにした。

曲を完全に把握していない状態での演奏はリスクが伴うが、これをポジティブに捉えるなら次に何が起こるかわからない、これこそまさにジャズのスタイルとも言える。

もちろんこのアプローチを成功させるためには曲の最初から最後まで一瞬たりとも切らせてはいけない集中力と、「Split Second」のチャレンジ精神がしっかりと噛み合う必要があったわけだが。

そんな僕の演奏を全て受け止めてくれた優人さんの懐の深さに助けられて、この一夜きりのライブを僕は心底楽しむことができたのだった。

ちなみに。

クラシックのコンサートではセットリスト(曲目)を何ヶ月も前から決めて提出していなければならないそうで、今回ブルーノートでは当日にセットリストを決めてOKだったのがすごく新鮮だったと優人さんが言っていたのが印象に残っている。

何ならブルーノート、ステージ上で曲目を変えても許されてしまうもんね。そこはさすがジャズというべきか。

しかしそこはさすがの優人さん、クラシックでもこのやり方で当日お客さんの反応を見たりしながらプログラムを変えたい!と宣っておられた。

ああ、マエストロの何と懐の深いことよ!

チェンバロとドラムが出会う夜の、合言葉はバッハだった。

次の待ち合わせ場所は、どこになるだろう。

応援ありがとうございます。頂いたサポートはアーティスト活動に還元し、より良い作品が届けられるよう突き進んでいきます!